君たちは、構造が複雑で精密な部品が多いのに、地面に1日1万回以上叩きつけられているものをご存じだろうか?

そう!足である!

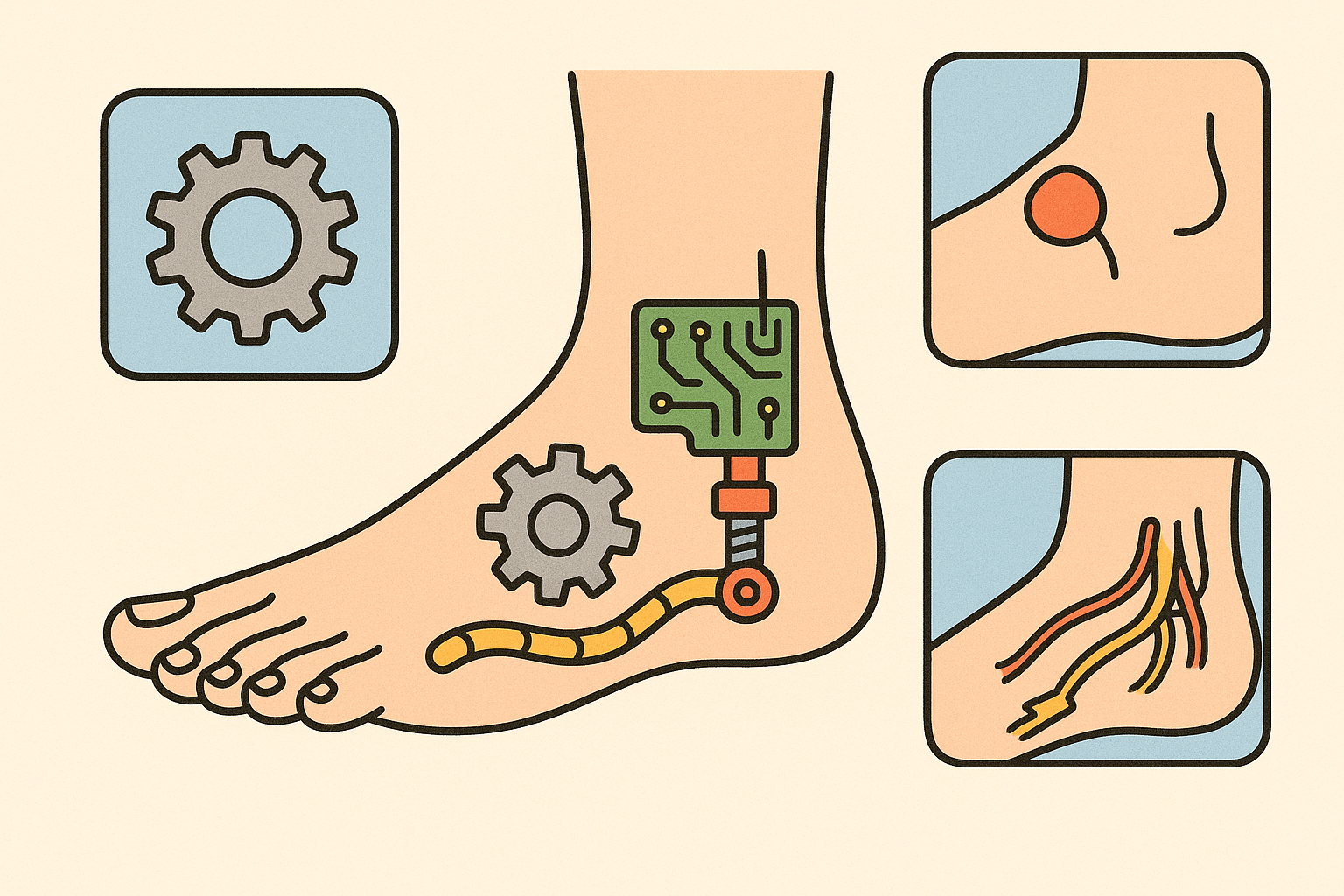

見落としがちですが、わずか25cmの中に26本の骨と33の関節が噛み合い、私たちの足はまさに『超精密機械』です。

この小さな土台が毎日一万歩の衝撃を受け流し、全身のバランスを自動で調整している。

足の構造は驚くほど精密【結論】

人の足は、体重と衝撃を受け流しながら一歩を押し出す、小さな精密工房だ。

26本の骨と33の関節が時計の歯車のように噛み合い、転ばずに歩く芸術的な動きを生み出す。

足裏にある三つのアーチ(土踏まず)は、橋のアーチと同じ原理で重さを均等に分ける。

この仕組みがあるから、歩くたびにかかる衝撃を6割以上も吸収できる。

足の裏には温度や圧力を測るセンサー役の神経がびっしり張り巡らされている。

脳はこの情報を瞬時に読み取り、姿勢を自動修正して転倒を防いでいる。

つまり足は骨・関節・筋肉・神経が協力し、自動車のサスペンションより精密に衝撃を処理する。

驚くのは超精密なのに体のバランスなどの情報を脳と逐一やり取りする通信システムまである。読者がお持ちのスマホやPCよりも高速で頑丈で緻密なのである

この事実を知ると、毎日五分のストレッチでも将来の膝痛を防げる理由がわかるはずだ。

足を「精密機械」と呼べる5つのポイント

この章は足の機能を詳しく知りたい人だけでいい。飛ばしてもかまわない。

土踏まず(アーチ)が体重を分散

足裏にある三つのアーチは橋のカーブと同じ仕組みで体重を床へ広く分散させる役目を持つ。

アーチが潰れる偏平足では衝撃が膝や腰に直撃し、歩くたび痛みの引き金になりやすい。

土踏まずを保つ筋トレと正しい靴選びが衝撃吸収機能を守るカギだ。

小さな関節と靭帯が動きを支える

足には豆粒ほどの関節が33あり、靭帯が強いゴムひものように骨を結び滑らかな動きを作る。

歩くたび関節は数度ずつ傾き合計一五度以上曲がり、でこぼこ道でもバランスを崩さない。

靭帯が伸びきるとねんざしやすくなるので、ストレッチはやり過ぎず適度が安全だ。

足裏のクッションが衝撃を吸収

かかとには多層の脂肪パッドがあり、ヒール着地時のピーク圧を約四割減らす天然クッションになる。

足底筋膜は弓の弦のように伸び縮みし、地面反力をバネに変えて次の一歩を軽く押し出す。

長時間立ち仕事で足裏が痛むときは、クッション性の高いインソールが助けになる。

血管と神経がセンサー役

足の裏には温度や圧力を感じる神経がびっしり並び、歩きながら最適な姿勢を自動で調整する。

網目状の血管はポンプの働きで血流を保ち、冷えやむくみを防ぐ重要なライフラインだ。

しびれや冷えはセンサー網のSOSなので、放置せず早めに医師へ相談したい。

現代人は足に過保護である。

現代の私たちは、毎日のように靴を履いて生活している。舗装された道路やオフィスの床では、裸足で歩くことはほとんどない。むしろ都内を裸足で歩いていれば100%変な目で見られる。最悪通報案件であろう・・

靴は私たちの足を守るためのものとして欠かせない存在だが、実は「守りすぎる」ことで足本来の機能が損なわれているという問題がある。

クッション性の高い靴の歴史と流行

20世紀後半から、スポーツシューズを中心に「クッション性」や「サポート機能」を強調した靴が一般化した。特に1970年代のクッション技術以降、ランニングシューズや日常用スニーカーでも、厚底で柔らかいソールが主流となった。

これにより、足への衝撃はある程度和らげられたが、同時に足の筋肉や腱、骨格の自然な動きが制限されるようになった。

一見、最高なようにも見えるこの状況。立ち仕事をしている人の最高の味方といってもいい「クッション性」。アーチをサポートしてくれ歩きやすく疲れにくいののないがいかんのだ!!??

その怒りは重々承知している。次の章を見れば納得していただけるかもしれない。

ゆえに現代人の足は壊れている

最近の靴はサポート性能とクッション性が向上し働く人動く人の強い味方になった。

しかし長期的にみると人間の本来の足の性能を低下させる諸刃の剣と言えるだろう。

過保護な靴がどんな悪影響があるのだろうか?

注意として本記事はクッション性のある靴が最悪だ!履くな!という記事ではない。

読者が自身の足を精密機械だと理解したうえでガチガチにサポートすると長期的にみると欠点も出てくるということを靴を選ぶときに思い出してほしい。

「サポートする」靴がもたらす弊害

足首を固定する構造や、アーチサポートの強いインソールは、一見すると快適に思えるだろうが、それらに依存しすぎることで足の筋力低下を招く恐れがある。

たとえば、足の裏には足底筋群(そくていきんぐん)という筋肉があり、これが土踏まずを支える役割を果たしています。しかし、サポート機能が強い靴を長期間履いていると、この筋肉が使われなくなり、扁平足(へんぺいそく)などのトラブルを引き起こす原因にもなります。

足裏の感覚と筋肉の退化

クッション性の高い靴を履き続けることで、足裏のセンサーである固有受容器(こゆうじゅようき)が刺激されにくくなる。固有受容器は、身体のバランスを保つために重要な役割を果たす感覚器官。これが鈍くなると、バランス感覚が低下し、転倒リスクが高まる。

つまり本来備わっていた機能を代替するものを使うことで本来の力が弱くなるだ。

どうすればいいの?

解決策は靴を履かない!以上!

と言えば読者は烈火のごとく怒るでしょう。安心してください。靴は履いていい!

だが選ぶ靴は「ベアフットシューズ」を選んでほしい。これは素足感覚の靴のことで

足本来の自然な動きができるのが最大のメリットである。

最大のデメリットは慣れるまで足が疲れる!普段使っていなかった筋肉が動員されるので起こる。本来の足に戻っているということなのだがデメリットにはなるだろう。

あと、デザイン性は・・・・。人によりますが。

まずは自身の足について知ってほしいのでここで「これがオススメ!」という誘導はしませんが気が向いたら探してみてほしい。

まとめ

君の足は最高である。複雑な構造も芸術的で緻密な部品の集合体を日に1万回も地面に叩きつけても壊れない耐久力!素晴らしい!

しかも脳と常に情報をやり取りしている!たとえが合っているかわからないが

アニメキャラでいう「頭脳はキャラに見えるが体はゴリマッチョで戦い方は美にこだわる魔術系」みたいな?

おそらく違うだろうが、読者の皆は今日から頑張った自分と自分の足をめでてほしい。

コメント